平塚らいてうの座談会とサプライズ

第4号の平塚らいてう「ゴマじるこ」から3年。

平塚らいてうが『暮しの手帖』に再登場するのは、第18号(昭和27年)の「我が若き日」という座談会になります。

岡田八千代、林きむ子、山川菊栄、平塚らいてうと、明治に生まれ育ち、婦人運動などの活動を続けてきたメンバーの座談会です。

この号には、ちょっとしたサプライズがありました。

『暮しの手帖』は、創刊号から子ども向けの童話も連載しています。

藤城清治がさし絵(影絵)を担当していて、ファンの多い名物連載のひとつです。

平塚らいてうの座談会「我が若き日」が掲載された第18号では、富本一枝が童話のお話を初めて担当します。

平塚らいてうと富本一枝は、知る人ぞ知る『青鞜』のメンバー。

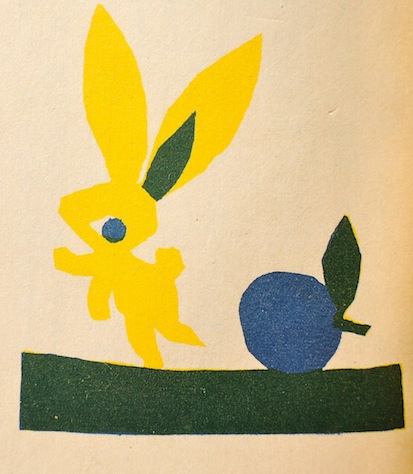

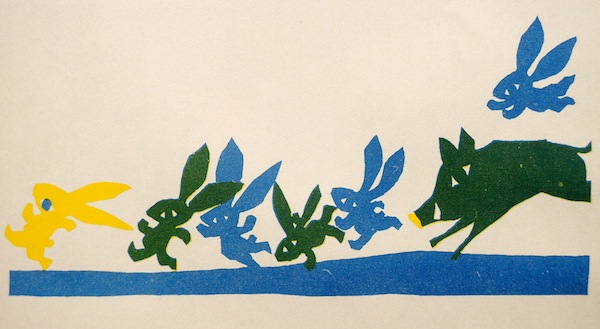

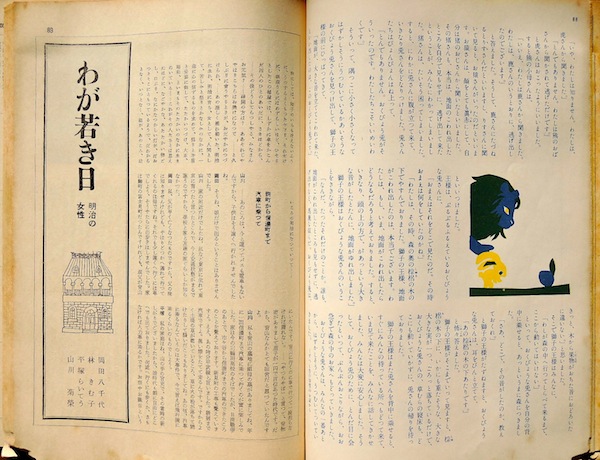

また、藤城さんにとっては、第18号は初のカラー作品となり、それ以降、童話は富本・藤城コンビで連載されます。

当時の(昭和27年)カラー作品は、とても素朴なオフセット刷りです。

たった2色、黄色とブルーのインクだけです。

黄色とブルーのセロハン紙を重ねると緑色になるように、インクもそのように重ねられたところは深緑色になっています。

プリミティブな力、素朴な力強さと愛らしさ。

私は個人的には、この作品がたいへん好きで、北欧デザインのような共通点さえ感じる斬新さです。

そして、文章を担当している富本一枝さん、なんと、なんと、紅吉さん!

「青鞜」の紅吉さんじゃありませんか!

まだ10代だった当時の尾竹紅吉こと富本一枝は、天衣無縫な明るさと行動力で、初期の青鞜では、平塚らいてうと共に「時の人」であり「話題の人」でした。

ジャーナリズムに追いかけられては、現代と同じように、あることないことスキャンダラスに書かれたりもしていました。

富本一枝の父、尾竹越堂は、尾竹三兄弟と呼ばれて明治に名を馳せた日本画家。

越堂は、娘も絵かきにすると決めていたので「 少しぐらい変わり者の方がよい」ぐらいに考えていたといいます。当時では、あまり例のない、希有とも言えるおおらかさだったでしょう。

『暮しの手帳』でページが隣あわせ

富本一枝は、身長164cmと当時としてはかなりの長身。藍みじんのような着物が似合って、それをゆったり着こなし、帯は思い切り下めにざっくりと締めて、長い髪を無造作にたばねて編集室に現れたといいます。

この第18号から始まった、富本・藤城コンビの童話の連載は、二十数年間に渡って続き、後に『お母さんが読んで聞かせるお話』としてまとめられ、花森安治の装丁で「暮しの手帖社」から出版されます。

出版にあたって、花森さんは何度も紙やインクや印刷の方法を変えてテスト刷りしたそうです。

現在では望むべくもない、手のかかった童話集です。

出版にあたって、挿し絵の一部は「おくびょうなうさぎ」も含めて、あたらしく作り直しているので、この素朴でのびやかな作品を見れるのは第18号の誌上だけになります。

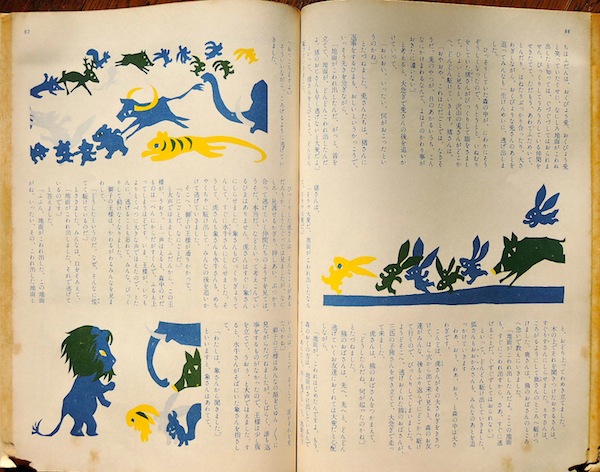

右:「おくびょうなうさぎ」 左:平塚らいてうの座談会「我が若き日」

そして、富本一枝が童話の連載をスタートしたページの隣り合わせに、平塚らいてうの座談会が載せられているレイアウト。(写真・上)

これは、編集者の花森安治の粋なはからい? だったのでしょうか?

富本一枝さん、もっと、もっと評価されてほしい、ユニークで豊かな才能を持った方だと思っています。